今回のシリーズ記事⑥では、20x4文字の大きなLCDが収まるオーバーヘッドコンソールを組み立てます。

前回の記事⑤のおさらい

前回は、オーバーヘッドコンソールの箱を作成しました。

今回つくる回路

Arduino(アルドゥイーノ)nano1個で、20x4文字のLCDモニターに8種類の情報を表示します。

- 時刻

- 高度

- 速度

- 進行方向

- 捕捉している衛星数

- 温度

- 湿度

- 加速度

使用するセンサーモジュールは

- GPSモジュール

- 温湿度センサーモジュール

- 加速度センサーモジュール

の3種類です。

Fritzingで作成した回路図。

ブレッドボードで試作した時の様子。

回路図を見てもブレッドボードでの試作時の写真を見ても、今回は配線が多くてはんだ付けがたいへんそうですが、気持ちを奮い立たせてやりきってしまいます。

作業を開始します!

フリップダウンモニターの移植

まず、今回は何も変更しないフリップダウンモニターを、古いコンソールから新しいものに移植します。

このモニターもArduinoを使っており、リバース連動オート化されています。

断線しないように注意しながら、Arduinoとステップモータードライバーをはずして、モニター機構部ごと新しいコンソールに移植します。

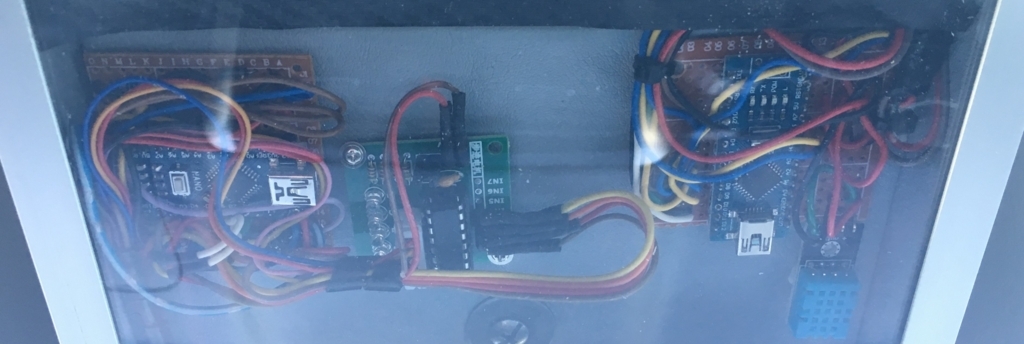

新しいコンソールの回路スペースのうち、写真だと右側の部分を空けておきます。今回作るコクピット情報表示用のArduinoを、この部分に取り付けます。

回路の作成

先延ばししていたはんだ付け作業を開始します。配線数が多いですが、一本づつ丁寧にはんだ付けしていきます。今回は、この作業にいちばん時間がかかりました。

LCDモニターから作り始めます。

汎用基盤には、写真だと裏側になってしまっていますが、コントラスト調整用の可変抵抗を付けておきました。

Arduinoと、温湿度センサー、加速度センサー、GPSモジュールも、はんだ付けで結線します。

はんだ付けがたいへんでしたが、完成後の「ごちゃごちゃ感」が好きです。

映画でよくある「どの色のケーブルを切るか、一か八か....」のような手作り回路感がたまりません。

スケルトンモデルの完成

下の写真は、車への装着状態からは上下逆転した状態で床に置いて撮影しています。

LCDモニターを取り付けたPET板が透明のままなので中の木が丸見えですが、試験運用が終わったらモニター部以外はブラックアウトします。

底面となるアクリルパネルは透明のままにして、ArduinoなどのオペレーションLEDの光を見られるようにします。

これで、オーバーヘッドコンソールの作成作業は全て終了です。

⑦(最終回)に向けて

車に取り付けて、作動状態を少し様子を見た後、問題なければモニター面のブラックアウトなどをして、最終的に完成とします。

車両へ取り付けた後の状態は、動画でも確認できます。

Arduino project #1「GPSマルチモニター 」Multi-information monitor with GPS module